エッジコンピューティング基盤に関する研究

|

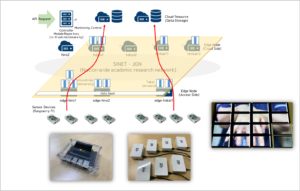

IoT(Internet of Things)の活用やCPS(Cyber-Physical Sytem)が普及するようになると、デバイスや利用者と物理的に近い場所でデータ処理や保存機能を分散配置することで処理の分散や通信負荷・遅延を軽減することが求められます。本テーマでは、Raspberry PiやJetson Nanoなどのシングルボードコンピュータを利用したエッジノードでの処理機構や広域分散ネットワーク上での効率的なノード管理、データフロー処理手法について研究します。(東海大学 大東俊博先生との共同研究)

|

マイクロサービスプラットフォームの耐障害性に関する研究

|

仮想化技術やコンテテ技術の発達により、マイクロサービスアーキテクチャを取り入れたアプリケーション開発が普及してきています。マイクロサービスアーキテクチャは、1つのアプリケーションを複数のサービスに分割しサービス間をAPIで疎結合に連携することで、独立性や保守性・拡張性などを向上できます。その一方で、サービスが複雑化すると、あるサービスで障害が発生した時の影響範囲や発生源の特定が困難になり、アプリケーション全体の性能に大きな影響を及ぼします。本テーマでは、マイクロサービスに対する疑似的な障害注入フレームワークに関する研究や収集したデータを利用した障害検知手法について研究します。(野村アセットマネジメントとの共同研究) |

脳波を中心とした生理指標を収集するIoTプラットフォームに関する研究

|

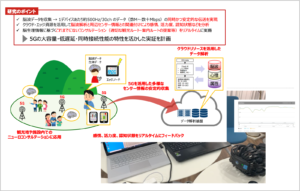

IoT時代には、多種多様なデバイスが生成するあらゆるデータを収集・蓄積するための通信や蓄積・処理が必要になります。単純にデータを集めるだけではなく、「安全に」「効率よく」することが求められます。本研究では、脳波や脈拍などの脳生理情報を収集対象とし、これらのデータから脳活動(ワクワク度)を解析するための効率的なデータ収集・管理手法について研究しています。実装では、国立情報学研究所が提供するモバイル網やクラウド資源を活用し、メッセージング技術(MQTTプロトコル, Apache Kafka)や分散ストリーム処理エンジン(Storm, Flink)を有機的に組み合わせたプラットフォームを開発し,5G通信の活用も見据えた研究を行っています。(国立情報学研究所 竹房あつ子先生,広島大学BMKセンター町澤まろ先生との共同研究)

|

広域分散処理技術に関する研究

|

国内の学術研究機関を高速ネットワークで接続し,各機関の計算機資源を有機的に構成した広域分散仮想化環境を構築しています。これを活用し,広域分散ストレージ検証,データ処理基盤やインタークラウド技術に関する実証実験プラットフォームを構築・運用しています。インターコネクトネットワークには国立情報学研究所が提供するSINETや情報通信研究機構が提供するJGNを利用ししています。本研究テーマでは,この様な広域分散プラットフォームにおいて,サービス要件の変化に応じてシステムの構築・運用を自動化するための手法について研究しています。 |